【一个音乐家的帕金森病故事】琴键上的多巴胺

“我这病是不是没法治了?”

他低着头,将手里攥了很久的一些大小不一、颜色各异的纸片卷来卷去。那些已经破旧的纸张被卷成一个宽底窄口的纸筒,随着他的手在不停颤动,摩擦着他熨帖的藏蓝色呢子大衣,发出沙沙的声响。

他叫莫音,我认识他已近8年。8年前一个夏天的下午,太阳疯了似的炙烤着古城里旺盛生长的混凝土丛林,友谊西路上的法桐即使全力展开宽大的叶片也无法遮挡酷热扑向路面。这样的天气里,除非迫不得已,患者们会等到明天早上或者几天之后暑气消散一些再来就诊。因此,当我见到他时,那一丝不苟的长发、精心打理的白色软牛皮鞋子让我顿时来了精神。陕西省人民医院神经内科李锐

这一次他是来看眩晕。那是两个多月前,川西大地震之后,他一直感觉头晕、站不稳。五十八岁的他,显然没有已近暮年的颓废,隔三差五还要进行演出。在音乐界颇有名气的他,黑白琴键上的四十多年里,各种获奖、各种称号,连他自己都已经无法数清,他的研究生加起来足够开三场大型交响音乐会。可是,这几个月,每当他坐在舞台的琴凳上准备演奏时,那些黑黑白白的琴键仿佛在晃晃悠悠、蠢蠢欲动。一曲终了,当他重复曾经千百次的致谢时,一看到台下五颜六色鼓掌的观众,他觉得脑子里有一股气,旋律一样缠绕、爬升,令他几乎要跌倒。

(有外界巨大变化的诱因,伴有波动性持续的不稳感,丰富的视觉刺激加重不稳感,这一切都指向眩晕的一种常见类型――慢性主观性眩晕。)

于是去附近一个医院,一个老教授给他检查了颈部的核磁共振后指着片子上那些白白黑黑的图案告诉他颈椎出了问题,然后让他进行颈椎理疗和服药。可是十几天过去了,他的头晕却仍旧没有改观。不久前,欧洲的一个乐团来访,他觉得力已不能及,于是一改以往事必躬亲的习惯,让大弟子去安排联欢演出了。

(长期以来,这种眩晕或头晕被诊断为“颈椎病”,这是常见的认识误区:我们需要努力改变这种状况!眩晕门诊就是我们所做的努力之一。)

夜深了,刚接完大弟子打来的告诉他一切都很完美的电话后,他放下手中的笔,离开正在撰写音乐理论的稿子,解下套了一天的颈托,去迎接黑夜的折磨。疲惫,多少天来就这样疲惫,而且夜晚成了精神的炼狱。多少次他梦见正在演奏门德尔松的《随想》时,翻开下一页乐谱,却发现那上面全成了数学公式。“我没有错过,我从没有失败过,我绝不能出错”,于是,在梦里,他想凭借记忆去演奏剩下的乐章,他使出浑身的力气去敲击那些黑黑白白的键盘,可是梦里的声音却那么无力。他大叫,双手挥舞着,内心充满了末日般的恐惧……他被妻子唤醒时,妻子的脸庞上已经有了青紫的淤血。这是他这些年里常常出现的景象。

(睡眠中出现喊叫、手足乱动甚至攻击行为,通常预示快动眼睡眠障碍的存在。现代研究表明,快动眼睡眠障碍是帕金森病或多系统萎缩非常早期的一种临床表现,它甚至可以发生在患者出现疾病之前的15~20年。)

于是,通过一篇我发在报纸上的豆腐块的科普文章,他来了。那个夏天的下午,我有充足的时间听他的诉说,给他详细的体格检查和评估。末了,他拿到了一种抗抑郁的药物,带着将信将疑的情绪又一头钻入古城暑热未消的下午。

(眩晕的患者拿到抗抑郁的药物,委实有些想不通。不过,慢性主观性眩晕的治疗中,SSRI类制剂是首选。)

一个月后,当他再次来到门诊的时候,他带来了两张音乐会的门票。他说他已经不再眩晕了,又能泰然演奏他喜欢的曲目。又问起我他得的病叫什么名字,为什么用这种治抑郁症的药会好,我无法解释更多,只能告诉他这是一种叫精神性眩晕的病。回想起来,那时我应该给他一个更前卫的名词,叫慢性主观性眩晕。那时这个名词被梅欧诊所的Staab教授提出来才刚刚一年。

(梅欧诊所,听起来是个小诊所,不过业界都知道它的鼎鼎大名,医界的翘楚。)

时光荏苒,医生通常被人们想起是在他们痛苦的时候。当一个人拥有快乐和健康的时候,是不需要医生的。转眼之间,友谊西路上的法桐轮回了许多次黄绿颜色。当春天到来的时候,那些法桐开始绽开雅绿的、细碎的叶片时,冬天的寒意似乎仍未褪去。因此,当他着一件藏青的、很合体的呢子大衣走进诊室时,突然之间,我有点恍如隔世之感。因为,即使那艺术家的标志性的长发和经过细腻打磨的白色软牛皮鞋也无法掩盖他疾病的躯体,以及饱受折磨的内心世界。

这次他没有那么幸运:诊室外面的椅子上还满满坐着许多候诊的患者。这意味着我必须干脆利落地在十多分钟的时间里完成三件事情:一是告诉他得了什么病;二是尽可能找到使他得病的原因;最后,如果有可能,提供可以帮助他的治疗方案。显然,我没有太多时间去倾听8年来他的生活的变迁和故事。

(病史采集和倾听诉说是诊断最重要的基础环节,不过,现实中高速运转的医疗世界让这一切都变得奢侈。)

四年前,他退休后依然笔耕不辍,那些日子里,睡眠愈加变得令人痛苦。妻子不得已搬到另一件屋子,却仍旧每夜都要被他梦中的喊叫声惊醒。退休前的便秘问题如今更令他苦恼不已。每天早上,他总要按照那些保健秘诀中所推荐的,用凉开水冲一大杯蜂蜜喝下去;当发现这个秘诀并不那么凑效后,他又开始在网上寻找那些可以排毒治便秘的药物。后来,番泻叶成了他的杯中常客,即使这样,他每天在马桶上的时间要用小时来计量。

(便秘、排便困难是帕金森病又一项最重要的症状。)

然而,这些都可以忍受。不能忍受的是,3年前他开始发现手指无缘无故酸困疼痛,而且当他在家中那台陪伴多年的钢琴前准备演奏自己所谱写的曲子时,手指似乎越来越不听使唤了。起初,他把这种现象归结于年龄,或者自我安慰说这两天累了,休息几天就会好的。可是一个月过去了,情况似乎越来越糟糕。

(手指的酸困、疼痛和不灵活感是帕金森病早期容易被忽略的症状。)

他开始把自己的症状输入百度那方方的搜索框中,互联网信息的浪涛立刻就把他的判断力吞没了:关节炎、类风湿、骨质疏松、腱鞘炎……他挂了骨科号,一系列检查后没有发现问题。于是,他宁愿相信这是这个年龄人常见的现象。

(互联网时代的诊疗过程,常常会以这种方式开始。当“不舒服,找度娘”变成一种习惯,什么事都可能会发生。)

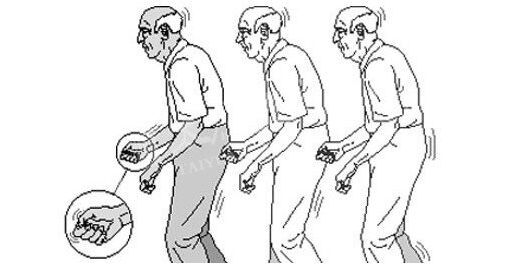

一年后,他的手指不但越来越不灵活,连走路也开始不那么舒展了。他经常感觉到双下肢像灌了铅一样沉重,胳膊的肌肉里似乎有无法控制的电流来回游荡。有些时候,当他坐在沙发上看电视时,他右手的大拇指会不自主地颤动起来。他忽然想起某次电视节目上讲这是一种叫做帕金森的疾病,于是忐忑不安地在网络上搜索帕金森病。这一次,他发现他的一切症状,似乎都与这个病有关:睡眠中喊叫踢打,那是快动眼睡眠行为异常;便秘和抑郁,那是帕金森病常见的早期症状;而那些双下肢沉重感和手指的不自主震颤感,是帕金森病的特征性表现……

就诊、检查、化验之后,有个医生给他开出了一种名叫美多芭的药物。回家后他迫不及待开始服用这种药物,期待好的结果出现。然而,几小时后的恶心、呕吐和全身无力将他希望的火焰浇灭了:难道,这病没治了?

(医者,艺也。治疗是一种艺术,举手投足之间,细节决定成败。药物的用法、用量亦如此。此处,美多芭没有错,错在哪里?)

于是出现了文中最开始的那一幕。生活,即使在最低潮的时候,他依然保持着绅士般的外表,这是他多年来的习惯。他常常给他的学生说,音乐家应该把内心最痛苦的体验转化成最美的旋律。他还常常说起贝多芬,即使在疾病缠身、双耳失聪后,依然为世界奉献了不朽的乐章。

(相信他也从度娘那里知道,帕金森病是一种慢性进展性疾病。当一个人知道他得了这样一种疾病时,shock/depression是必须的。医生更知道这点。)

听完他的诉说,翻阅着他带来的那些在他手中已摩挲很久的检查结果,然后进行了身体检查和评估。我告诉他所患的疾病正是帕金森病。数年之前,在他的脑中一个叫做中脑黑质的地方,正悄悄地发生着一些变化:一种产生多巴胺的神经细胞在一批一批地死亡,这样的情况日复一日,他脑中的多巴胺越来越少,直到多巴胺的含量不到正常情况的三分之一时,他出现了上面一系列的症状。

于是,我开始为他设计一整套治疗措施:生活方面我要求他的饮食中增加富含纤维性物质如蔬菜、水果以缓解和预防便秘;我建议他多喝绿茶;我建议他进行太极拳、散步、跳舞等有益的健身活动;情绪方面,我要让他明白,得了这种病不是没法治,而是应该正确对待、积极面对。我还仔细向他交代了,我给他的两种新药的服用方法和注意事项。我还打趣地问他:你和莫言是兄弟吗?那天,报纸、电台和网络上到处都是莫言获诺奖的新闻。我看到,他愁云密布的表情里,开始出现些许阳光的缝隙。

(有人提出,“关爱―治疗―管理”三位一体的处理对帕金森病患者的治疗至关重要。记住它,践行它!)

两年多过去了。就像冬天过去,春天来到一样,他的状态越来越好。尽管身体上有时会出现这样那样的一些不适,但对于他曾经遭遇的那个冬天而言,现在正如春暖花开。“蜜月期”,我喃喃自语道,“让它持续得更长一些吧!”。

(在患者诊断帕金森病后开始治疗的3~5年间,大多数患者对药物的反应会相当良好,这就是帕金森病的“蜜月期”。)

有一天,当我从西五楼门卫处拿到一本厚厚的《乐律与精神分析理论》时,翻开扉页,又是两张他们即将举办的音乐会的门票。扉页上写道:“意志作为命令的情感,是自主和力量的最重要标志。谢谢你。”

(这是尼采的诗句。)

那天晚上,我在音乐厅迷离的光影里,看到了一袭白衣的六十多岁的他。当他的手指在琴键上肆意飞舞的时候,我知道,那里舞动的,不是多巴胺,而是他的精神。

(精神是物质的精神,但精神却超越了物质。让精神从物质的樊篱中解脱出来,自由飞翔,是医学的追求之一。)

谨以此文献给2015年世界帕金森病日。

- 上一篇:如何对待帕金森病合并痴呆

- 下一篇:帕金森病人日常生活中应该注意些什么

- 本文延伸阅读

- 2016-04-07

- 2016-04-07

- 2016-04-07

- 2016-04-07

- 2016-04-07

相关文章

- 帕金森病怀孕怎么办

- 帕金森病对生育会有哪些影响

- 帕金森病对生育的影响

- 帕金森病患者究竟能否正常怀孕

- 帕金森综合症能否妊娠

- 孕产与帕金森病的关系

- 帕金森与老年痴呆有何区别?

- 帕金森痴呆及日常护理注意事项

- 帕金森病人:您了解脑起搏器植入手术吗

- 如何对待帕金森病合并痴呆

- 帕金森患者的血压管理

- 这2种帕金森患者,还能安装脑起搏器吗?

- 热门阅读

- 热点排行

- 导致帕金森病的原因你了解吗

- 帕金森的常见症状有哪些呢

- 帕金森的检查措施是什么

- 帕金森的治疗方法有什么

- 怎样有效的预防帕金森的发生

- 专家介绍帕金森患者如何健康饮食

- 老年帕金森的护理有哪些特殊的要求

- 谈谈帕金森的护理方法是什么呢

免费提问