药物治疗有局限 帕金森可用外科治

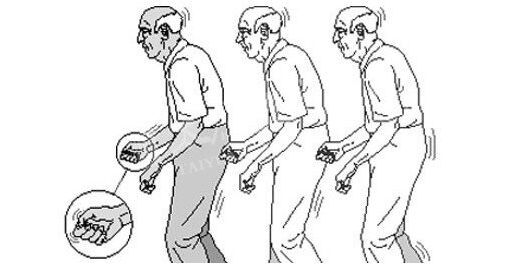

当看到一位老人不自觉地双手颤抖,很多人都会联想到帕金森。作为一种神经退行性病变,帕金森给患病老年人的晚年蒙上了挥之不去的阴影。著名拳王阿里、数学家陈景润等名人,便是因为帕金森而提前给职业生涯画上了句点。西安交通大学第一附属医院神经外科陈伟

医学发展到今天,针对帕金森,除了逐步改进的药物治疗,患者还可以选择外科治疗,包括细胞刀和脑起搏器。用细胞刀破坏核团的观念相对过时了,目前埋植脑起搏器应该说是外科治疗的主旋律。根据流行病学统计,我国65岁以上的老年人中,大约有1.7%的人患有帕金森病。

药物治疗有局限

目前药物治疗帕金森主要通过两种途径,一是补充多巴胺,一是辅助受体产生作用。早期用药普遍效果良好,然而,口服药物有其治疗的局限性,当患者病程达到5年以上,药效锐减,患者往往将4小时的服药间隔时间缩至1小时,症状却还是不能很好地控制。再者,药物的副作用也慢慢显现出来,患者多出现异动症、僵住现象和认知功能障碍。尽管现代药物历经改良,却还是不能避免这种情况的出现。

对于病程5年的患者,药物难再有显效,外科手术就会发挥很大的作用,晚期药物治疗效果不佳、发作趋于频繁的病人可寄望于微创术,重新实现对病情的控制。但最终选择继续药物治疗还是手术,视乎患者的选择。

由于药物的治疗瓶颈终将存在,患者的生活质量不免又要“走下坡路”,及时地外科介入,对有条件的患者来说不失为一种明智的选择。同时需要内外科医生的协同合作。起病时无疑要先予药物治疗,当药物用到一定的年限,治疗效果不明显时,条件符合的病人可以考虑外科治疗,术后再回到内科,继续药物调服。

脑起搏器适应症

在现行的外科术式中,细胞刀以永久毁损神经源为目的,而脑起搏器则是通过刺激靶点,抑制异常放电来改善症状。相对于细胞刀,脑起搏器不需要对大脑核团进行有意的破坏,具有可逆性和可控性,日后不仅能够继续其他方式的治疗,还能通过调整设备的刺激参数来优化治疗效果。

脑起搏器一般置于丘脑底核的位置,通过细微的导线与置于患者锁骨部位皮肤下的神经刺激器相连,患者平时利用手持式磁铁启动神经刺激器,令其发出电刺激信号,这些信号传至大脑内部的电极后,就能“阻挡”异常放电。因此,在手术台上埋完电极后一启动,往往患者手脚抖动马上消失,效果立竿见影。

脑起搏器有其适应症,它对外伤等后天因素造成的帕金森难以起效,必须是75岁以下的原发性帕金森患者,在药物控制效果不理想的情况下选择。希望随着我国医疗保障体系的逐步完善,能够有更多的病人受益于脑起搏器。”

- 上一篇:帕金森9年如何换药

- 下一篇:服用帕金森药物后手舞足蹈怎么办

- 本文延伸阅读

相关文章

- 帕金森病的常规药物治疗

- 帕金森患者用药的禁忌介绍

- 帕金森患者需要长期服药吗

- 帕金森用药过程中的禁忌

- 早期帕金森患者如何选择治疗药物

- 帕金森的常用治疗药物

- 帕金森在使用药物治疗时要注意哪些呢?

- 帕金森治疗需注意药物的副作用

- 药物治疗帕金森需注意哪些原则呢?

- 导致帕金森出现的主要药物都有哪些

- 帕金森药物治疗原则是什么

- 常用的帕金森病药物比较

- 热门阅读

- 热点排行

- 导致帕金森病的原因你了解吗

- 帕金森的常见症状有哪些呢

- 帕金森的检查措施是什么

- 帕金森的治疗方法有什么

- 怎样有效的预防帕金森的发生

- 专家介绍帕金森患者如何健康饮食

- 老年帕金森的护理有哪些特殊的要求

- 谈谈帕金森的护理方法是什么呢

免费提问